|

Progetto

approvato |

|

4.4 Applicazione al caso concreto

Fig. 4.1a – Ciclo

colturale del frumento. Operazioni colturali e quantificazione

energetica dei relativi fattori di rischio.

Fig.

4.1b - Ciclo colturale del frumento. Quantificazione degli input

energetici.

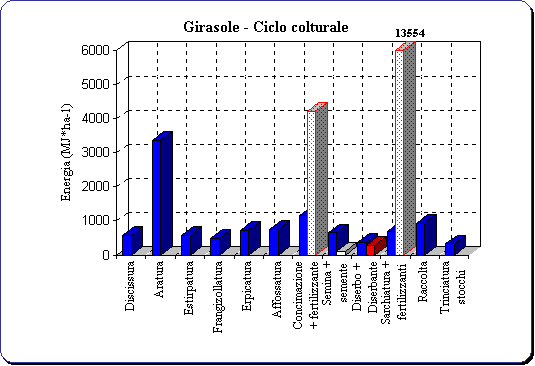

Fig.

4.3a – Ciclo colturale del girasole. Operazioni colturali e

quantificazione energetica dei relativi fattori di rischio.

Perciò

sarà opportuno distinguere gli interventi a seconda della

classificazione di tossicità delle sostanze chimiche distribuite.

Nel nostro caso, ad esempio, si sono distinti gli interventi

di fertilizzazione da quelli di distribuzione di erbicidi,

insetticidi ed antiparassitari in genere. In definitiva, l’applicazione di questa metodologia

al caso concreto ci permette di ottenere la successione nel

tempo degli interventi colturali durante i quali si hanno

le esposizioni dei lavoratori agricoli ai diversi fattori

di rischio, con la stima delle relative intensità; come si

vede nei grafici in Fig. 4.1b, 4.2b e 4.3b, abbiamo anche

una stima dell’impatto ambientale delle tre colture in esame,

espresso in input energetici totali. Successivamente le singole operazioni sono state individuate

in relazione alla data di effettuazione, come si vede nel

grafico in Fig. 4.4.

Fig.

4.4 - Cronogramma degli interventi che comportano rischio

meccanico (rombo blu), rischio chimico elevato (triangolo

rosso) e rischio chimico moderato (triangolo bianco). Questa

rappresentazione consente di prevedere, nell’arco dell’annata

agraria, i momenti in cui si verificano le singole esposizioni

ai fattori di rischio, dandone anche una quantificazione approssimata,

e quindi di impostare una serie di rilievi sulle persone,

sull’ambiente e sui prodotti per controllare gli effetti dell’attività

agricola. La metodologia proposta risulta quindi di facile applicazione,

in quanto consta essenzialmente di una fase di studio in cui

vengono tradotti in termini energetici i dati agronomici delle

singole colture, ed in una fase di applicazione in cui si

utilizzano i risultati dell’indagine per predisporre un programma

di monitoraggio adatto alla situazione specifica. E’ facile

comprendere come tale procedura possa essere applicata alle

diverse colture ed ai diversi settori della produzione agricola. Lo

studio delle problematiche relative al settore dei fitofarmaci

si pone come obiettivi principali la valutazione della quantità

reale di sostanze chimiche distribuita sul territorio e l’individuazione

di processi miranti ad una razionalizzazione dell’uso, anche

in termini di competenza degli operatori. Le norme che regolano

il settore della produzione di sostanze chimiche da utilizzare

in agricoltura, prendono in considerazione la salute umana e

gli effetti ambientali, introducendo complessi test di sicurezza,

soprattutto per le molecole di nuova introduzione; attualmente,

la valutazione degli effetti ecologici e tossici costituisce

uno dei maggiori impegni per le aziende produttrici. L’attuale sistema di controllo, volto soprattutto

a verificare il rispetto in tema di contaminazione delle derrate

alimentari, mostra la necessità di integrazioni a livello locale,

in quanto appare inadeguato in relazione alla complessità ed

all’onerosità del compito cui è adibito. La selezione di aziende tipo, rappresentative dell’intero

territorio provinciale per ordinamento, per dimensioni e per

numero di addetti, permetterebbe di applicare i sistemi di controllo

a situazioni ben determinate. In queste aziende, si dovrebbe

quindi attuare una gestione controllata degli ordinamenti colturali,

in modo da effettuare, tra le altre cose, trattamenti mirati

sulle colture, valutando nel tempo il livello di contaminazione

degli operatori, dell’ambiente e delle derrate. Per essere efficace,

un tale sistema di controllo deve essere necessariamente multidisciplinare,

in modo da garantire una valutazione dei fenomeni legati a ciascun

settore di interesse e delle loro interazioni. Riguardo ai diversi argomenti trattati, le modifiche

da apportare al sistema attuale possono essere suddivise in

tre ambiti principali, affrontando il problema dal punto di

vista: a) delle sostanze chimiche; b) della salute umana; c)

della contaminazione delle derrate. a) La diffusione della difesa chimica delle colture

ha determinato la produzione di un ampio numero di fitofarmaci;

essi si basano su molecole molto diverse tra loro sia dal punto

di vista chimico sia dal punto di vista tossicologico. La continua

immissione sul mercato di nuovi prodotti obbliga ad aggiornare

continuamente le metodiche analitiche; ciò si può fare verificando

gli indirizzi generali dei consumi, soprattutto riguardo ai

nuovi prodotti, ed ai prodotti da utilizzare a dosi molto ridotte.

Per avere un panorama completo di quanto offerto dall’industria

occorre non trascurare le molecole ottenute per coltura enzimatica

ed i prodotti chimici non tradizionali da utilizzare nell’ambito

della lotta integrata. Sarebbe inoltre opportuno sottoporre

ad un attento studio le sostanze coformulanti, la cui tossicità

viene spesso ignorata. b) Per individuare con un sufficiente margine di approssimazione

il livello di esposizione, è opportuno predisporre indagini

mirate ad individuare i comportamenti più diffusi. La finalità

è quella di individuare la reale osservanza delle leggi vigenti

e al tempo stesso valutare le molecole con cui gli operatori

entrano in contatto. Nel contempo, per agevolare la comprensione

degli andamenti delle malattie professionali in agricoltura,

si dovrebbero evidenziare anche le esposizioni pregresse, legate

ai periodi di effettivo svolgimento delle varie mansioni. La

già citata difficoltà del monitoraggio biologico può essere

diminuita solo con la collaborazione degli addetti, con la definizione

di campioni rappresentativi su cui condurre le indagini, e con

la programmazione degli interventi; sarà possibile in questo

modo effettuare analisi mirate ad una rosa ridotta di principi

attivi, oppure selezionare i fitofarmaci potenzialmente più

pericolosi per la salute umana, individuando le molecole a maggiore

tossicità ed i loro metaboliti. Accertamenti mirati sugli organi

bersaglio permetterebbero di avere un quadro più chiaro sugli

effetti che l’esposizione alle varie sostanze chimiche può produrre

sull’uomo. Recenti studi hanno previsto un nuovo sistema di

quantificazione dell’esposizione, potenzialmente in grado di

semplificare le procedure di controllo e sorveglianza sanitaria

delle popolazioni esposte, basato sul dosaggio degli addotti

emoglobinici dei pesticidi. E’ opportuno poi valutare con maggior

dettaglio il rischio legato allo svolgimento di pratiche colturali

“critiche”, come l’utilizzo in serra e in ambienti di stoccaggio,

i trattamenti post-raccolta ed il lavoro svolto in zone dove

sono stati precedentemente distribuiti fitofarmaci. Durante

il periodo del “rientro in coltura”, le normali operazioni colturali

possono essere svolte in assenza di adeguati dispositivi di

protezione individuale, mentre possono essere ancora presenti

sostanze disperse nell’aria e può permanere il rischio di assorbimento

per via cutanea legato al contatto con la pianta. c) L’attuale ampio ricorso all’analisi multiresiduale

sembra motivato dalla mancanza di un rapporto tra strutture

di vendita dei fitofarmaci e strutture di controllo. Le recenti

normative sull’autocontrollo (Delibera regionale 46 del 22 gennaio

2001), pur non riferendosi specificamente al problema dei prodotti

chimici, sostengono una nuova cultura che fonda le sue basi

sulla conoscenza dei rischi. La promozione di un sistema di

tracciabilità dei prodotti dovrebbe tenere in giusta considerazione

i trattamenti fitosanitari effettuati con le diverse sostanze

chimiche, in modo da rendere più agevole la ricerca di eventuali

residui o metaboliti. A livello locale sarebbe opportuno potenziare

il prelievo dei campioni in azienda, in corrispondenza della

maturazione fisiologica dei prodotti. Questo tipo di indagine

comporterebbe senza dubbio un maggiore impiego di forze rispetto

ai campionamenti effettuati in fase di vendita, ma fornirebbe

peraltro una informazione molto più completa. Dal punto di vista analitico è stata più volte

sottolineata la difficoltà di evidenziare la presenza di alcuni

fitofarmaci, rintracciabili solo con analisi specifiche o addirittura

con strumenti dedicati. Al tempo stesso l’uso di prodotti a

dosi molto ridotte determina l’insorgere di problemi di accuratezza

e di precisione nell’esecuzione delle analisi. Sarebbe quindi

auspicabile creare un circuito per il controllo incrociato dei

risultati analitici. L’uso più esteso dei fitofarmaci avviene

certamente in pieno campo, ma non per questo sono da trascurare

gli effetti dei trattamenti post raccolta, volti ad aumentare

i tempi di conservazione del prodotto o a promuoverne la maturazione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||